विश्व में औद्योगिक क्रांति के विस्तार ने समाज में वर्गभेद और आर्थिक असमानता को जन्म दिया। आर्थिक और सामाजिक असमानता ने विश्वभर में मजदूरों और किसानों के जीवन को कष्टमय बना दिया। पूँजीपतियों और जमींदारों ने आर्थिक शोषण से निम्न वर्ग में आक्रोश उत्पन्न किया। समाजवाद वास्तव में एक ऐसी विचारधारा या सिद्धांत है जो सामाजिक और आर्थिक संसाधनों जैसे सम्पत्ति और प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों के नियंत्रण और स्वामित्व के बजाय जनता के अधिकार और स्वामित्व की मांग करता है।

इस लेख What is Socialism in Hindi में हम समाजवाद का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करेंगे। लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

समाजवाद क्या है? | What is Socialism in Hindi

समाजवाद एक ऐसी विचारधारा और सिद्धांत है जिसमें उत्पान के समस्त साधनों और प्राकृतिक संसाधनों पर सम्पूर्ण समाज या सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता के स्थान पर न्यायसंगत वितरण और एकरूपता को स्थापित करना है।

समाजवाद में व्यक्ति अलग-अलग काम करने के बजाय सामूहिक रूप से सहयोगत्मक प्रक्रिया से एक-दूसरे के साथ काम करते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो भी उत्पादन होगा वह सम्पूर्ण समाज का होगा और प्रत्येक उत्पादन के सहयोगी को उसमें हिस्सा मिलेगा। इसलिए उत्पादन का नियंत्रण और स्वामित्व सामूहिक रूप से सम्पूर्ण समाज का होगा न कि किसी पूंजीपति का।

समाजवाद मुख्य रूप से निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोधी है। पूंजीवाद जो सिर्फ निजी लाभ और स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित है और उत्पादन का नियंत्रण और वितरण अपने हाथ में रखना चाहता है। यही व्यवस्था धन और शक्ति को कुछ लोगों के हाथों में पहुंचा देती है और अन्य लोगों के शोषण की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसर की समानता जैसे शब्द पूजीपतियों के लिए सार्थक सिद्ध होते हैं मगर कामगार और किसानों के लिए ये शोषण का केंद्र बन जाते हैं।

समाजवादी सिद्धांत संसाधनों पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण चाहती है। पहली बार इस मुद्दे को कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र (1848) में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने उठाया और घोषणा की……… “प्रत्येक नागरिक के स्वतंत्र विकास की प्रथम शर्त सभी का एक सामान स्वतंत्र विकास है।”

लेकिन समाजवादी सिद्धांत भी कई मुद्दों पर एकमत नहीं है, जैसे समाज का किस तरह के उत्पादन या सम्पत्ति पर नियंत्रण और स्वामित्व होना चाहिए? कुछ समाजवादी सिद्धांत समर्थक यह मानते हैं कि वस्त्र जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को छोड़कर समस्त प्रत्येक वस्तु या उत्पादन पर सार्वजानिक नियंत्रण होना चाहिए। सर थॉमस मोर (मानवतावादी) ने अपने ग्रन्थ यूटोपिया (1516) में ऐसे ही समाज की परिकल्पना की। कई अन्य समाजवादी खेतों, दुकानों और अन्य लघु और माध्यम आकार के व्यवसायों के निजी स्वामित्व और अधिकार का समर्थन करते हैं।

यह भी पढ़िए–

| उत्तराखण्ड में ब्रिटिश उपनिवेशवाद | क्रिप्स मिशन | सांप्रदायिकता क्या है? | बंगाल में अंग्रेजी शासन |

| भारत शासन अधिनियम 1858 | 1857 की क्रांति | सम्राट अशोक | महात्मा बुद्ध |

दूसरी असहमति इस बात को लेकर है कि सम्पत्ति और समाज के अन्य संसाधनों पर किस तरह नियंत्रण रखना चाहिए? यहाँ केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण की बात की गई है।

केन्द्रीयकरण– इस व्यवस्था के समाजवादी समर्थक यह मानते हैं कि सम्पत्ति और उत्पादन पर किसी केंद्रीय प्राधिकरण, जैसे राज्य या किसी राजनीतिक दल के मार्गदरशन में निवेश हो, जैसा सोवियत संघ में हुआ।

विकेन्द्रीयकरण– इस व्यवस्था के समर्थक यह मानते हैं कि सम्पत्ति और संसाधनों के उपयोग के विषय में निर्णय स्थानीय या उन लोगों द्वारा लिया जाना चाहिए जो इससे सीधे प्रभावित होंगे। यह असहमति ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में समाजवाद के पुरे इतिहास में चलती रही।

समाजवाद का अर्थ (Meaning of Socialism in Hindi)

समाजवाद (Socialism) एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक समानता स्थापित करना है। यह पूंजीवाद (Capitalism) का विरोध करती है और इसका मानना है कि उत्पादन के साधनों (जैसे कारखाने, जमीन, बैंक) पर समाज या सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, न कि कुछ अमीर व्यक्तियों या निजी कंपनियों का।

समाजवाद vs पूंजीवाद

| स्थिति | समाजवाद | पूंजीवाद |

|---|---|---|

| स्वामित्व | सार्वजनिक (सरकार/समाज) | निजी (व्यक्ति/कंपनियाँ) |

| लक्ष्य | समानता और सामाजिक न्याय | मुनाफा और व्यक्तिगत संपत्ति |

| आर्थिक नियंत्रण | सरकार द्वारा नियोजन | बाजार की शक्तियों (मांग-आपूर्ति) पर निर्भर |

| उदाहरण | चीन, क्यूबा, पूर्व सोवियत संघ | अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि |

समाजवाद की प्रमुख परिभाषाएँ

सैद्धांतिक रूप से समाजवाद की बहुत सी परिभाषाएँ प्रचलित हैं जो निम्न प्रकार है-

सेलर्स केअनुसार,” समाजवाद एक लोक कल्याणकारी विचारधारा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें लोगों को अधिकतम आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो।

प्रो. डीकिन्सन के शब्दों में,” समाजवाद एक सामूहिक समाज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उत्पति के समस्त भौतिक और प्राकृतिक साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है तथा उनका नियंत्रण और संचालन एक उत्तरदायी सामाजिक संगठन द्वारा होता है। समाज के सभी वर्गों को लाभ का अधिकारी माना जाता है।

मारिस डाब के अनुसार,” समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था को समूल नष्ट करके समूहिक व्यवस्था वाली समाजवादी व्यवस्था को लागु करना है।

श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में,” समाजवादी समाज वर्गविहीन व्यवस्था वाला समाज होगा, जिसमें सब लोग श्रम से जुड़े होंगे। समस्त संपत्ति समाज और राष्ट्र के नियंत्रण में होगी। आर्थिक असमानता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।”

समाजवाद की उत्पत्ति | The Origin of Socialism

समाजवाद की उत्पत्ति को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में औद्योगिक क्रांति में निहित है। लेकिन इसकी जड़ें मूसा के जितनी पुरानी हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के ग्रन्थ रिपब्लिक में कठोर समाज को दर्शाया गया, जिसमें “संरक्षक” वर्ग के स्त्री-पुरुष न सिर्फ भौतिक वस्तुओं को साझा करते हैं बल्कि अपने जीवन साथी और बच्चों को भी साझा करते हैं। प्रारम्भिक ईसाई समुदाय ने भी श्रम को साझा किया।

इसी तरह सर थॉमस मोर (मानवतावादी) ने अपने ग्रन्थ यूटोपिया (1516) में एक ऐसे काल्पनिक यूटोपिया द्वीप के विषय में कल्पना की जहाँ लोग सामुदायिक रूप से खेती होती जो कम से कम दो साल होती है और प्रत्येक 10 वर्ष में लोग घर बदलते हैं ताकि निजी स्वामित्व का घमंड न पनपे। धन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और लोग अपनी जरूरतों का समान सार्वजानिक गोदामों से लेते। सभी यूटोपियन नागरिक सादगी से रहते हैं ताकि कम श्रम में ही उनकी जरूरतें पूरी हों और वे अधिकतम आराम कर सकें।

इंग्लैंड के गृह युद्धों (1642-51) ने कई कम्युनिस्ट या समाजवादी संप्रदाय को जन्म दिया। ऐसे ही एक डिवर्ग संप्रदाय का मानना था कि ईश्वर ने लोगों को साझा करने के लिए ही संसार की रचना की है, न कि निजी स्वामित्व और लाभ के लिए शोषण करने के लिए। इस सिद्धांत का पालन करने के लिए उन्होंने सार्वजानिक भूमि पर पेड़ लगाए तो उन्हें ओलिवर क्रॉमवेल के संरक्षक के साथ टकराना पड़ा।

अगर हम एक शब्द में कहें तो समाजवाद का प्रारम्भिक स्वरूप कृषि पर आधारित है, जिसे फ़्रांसीसी क्रांति(1789) में देखा जा सकता है। जब फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांकोइस-नोएल बेब्यूफ़ जैसे अन्य रूढ़िवादियों ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति अपने मूल लक्ष्यों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्राप्त करने में असफल रही है। तो इस पर बेब्यूफ़ ने तर्क दिया कि “समानता के अनमोल सिद्धांत” को पूरा करने के लिए निजी सम्पत्ति और भूमि के उत्पादन का समान वितरण आवश्यक है और अंत में इसी सिद्धांत ने बेब्यूफ़ को ग्लोटिन (मौत) तक पहुँचाया। आगे चलकर बेब्यूफ़ औद्योगिक पूंजीवाद के विरोधियों का नायक बन गया।

समाजवादी की उत्पत्ति (कल्पनादर्शीसमाजवाद)- प्रारम्भिक “यूटोपियन” समाजवादी

प्राम्भिक समाजवादी औद्योगिक पूंजीवाद के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर दिया जो विज्ञान और इतिहास की समझ के आधार पर निर्मित हो। ऐसी पूंजीवाद के कट्टपंथियों के लिए समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग लगभग 1830 में किया गया था, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों ने बाद में “यूटोपियन” समाजवादी की उपाधि प्राप्त की। ऐसे यूटोपियन समाजवादी निम्नलिखित थे—

क्लाउड-हेनरी डी सेंट-साइमन– ये प्रथम यूटोपियन समाजवादियों में से एक फ्रांसीसी अभिजात वर्ग से संबंधित थे। हालांकि सेंट-साइमन ने सम्पत्ति और उत्पादन के सार्वजानिक स्वामित्व का समर्थन नहीं किया, लेकिन नियोजन के माध्यम से सार्वजानिक नियंत्रण का समर्थन किया। उसके अनुसार वैज्ञानिक, उद्योगपति और इंजीनियर सामाजिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाएंगे और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज की ऊर्जा को दिशा देंगे।

सेंट-साइमन ने तर्क दिया, समाज की आर्थिक व्यवस्था के विशेषज्ञ और उत्पादक सदस्यों के हाथों में रखना तर्कपूर्ण है, ताकि वे सभी के लाभ के लिए आर्थिक उत्पादन को उचित रूप से निर्देशित कर सकें।

रॉबर्ट ओवेन– ये स्वयं एक उद्योगपति थे और प्राम्भिक समाजवादी में से एक थे। ओवेन ने न्यू लैनार्क, स्कॉटलैंड में कपड़ा मिलों के संचालन को समाज के लिए लाभदायक बनाया जहाँ काम के घंटे मानवीय थे और 10 वर्ष से कम आयु के के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाता था। ओवेन का स्पष्ट मानना था कि मानव स्वाभाव स्थिर नहीं है यह समय के साथ परिवर्तित होता है।

ओवेन ने 1825 में अमेरिकी राज्य इंडियाना में खरीदी भूमि पर सार्वजानिक स्वामित्व स्थापित किया जो एक सहकारी और आत्मनिर्भर समुदाय का नेतृत्व करेगा। अगर उनका यह प्रयास असफल रहा। लोग निजी सम्पत्ति के मालिक बनने लगे।

फ्रांस्वा-मैरी-चार्ल्स फूरियर– यह एक फ्रांसीसी क्लर्क था जिसका मानना था कि आधुनिक समाज धोखे, स्वार्थ और अन्य अनैतिक बुराइयों का जन्मदाता है। लाभ कमाने की प्रतिस्पर्धा ने लोगों के बीच दुश्मनी को जन्म दिया है। फूरियर ने “फालानस्टरी” (1600 लोगों का आत्मनिर्भर समुदाय) “आकर्षक श्रम” के सिद्धांत पर आधारित की कल्पना की। “फालानस्टरी” के प्रत्येक सदस्य के पास उनकी रुचि के अनुसार कई काम होंगे जिन्हें वे ख़ुशी से करेंगे।

एटियेन कैबेट– फ्रांसीसी समाजवादी विचारक एटियेन कैबेट के कल्पनादर्शी उपन्यास वॉयेज एन इकारिए (1840; ट्रैवल्स इन इकारिया) में साझा स्वामित्व, समानता और सरल जीवन के विचारों को लिया गया था। इसमें उन्होंने आत्मनिर्भर समुदाय की कल्पना की जिसमें उद्योग और कृषि का संयोजन था, लेकिन 1856 तक कैबेट को अपना यह विचार त्यागना पड़ा क्योंकि इसमें अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए थे।

अन्य प्रारम्भिक समाजवादियों में लुई ब्लैंक, लुई-अगस्टे ब्लैंकी और पियरे-जोसेफ प्राउडहोन का नाम भी शामिल है। ब्लैंकी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी विद्रोही गतिविधियों के लिए 33 साल से अधिक जेल में बिताए। ब्लैंकी का मानना था कि सत्ता पर कब्जा किये बिना समाजवाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था के अनुसार सत्ता पर कब्जा करने के बाद अमीरों की सम्पत्ति को जबरन छीना जायेगा और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होगा। यह एक अस्थायी तानाशाही वाला राज्य होगा।

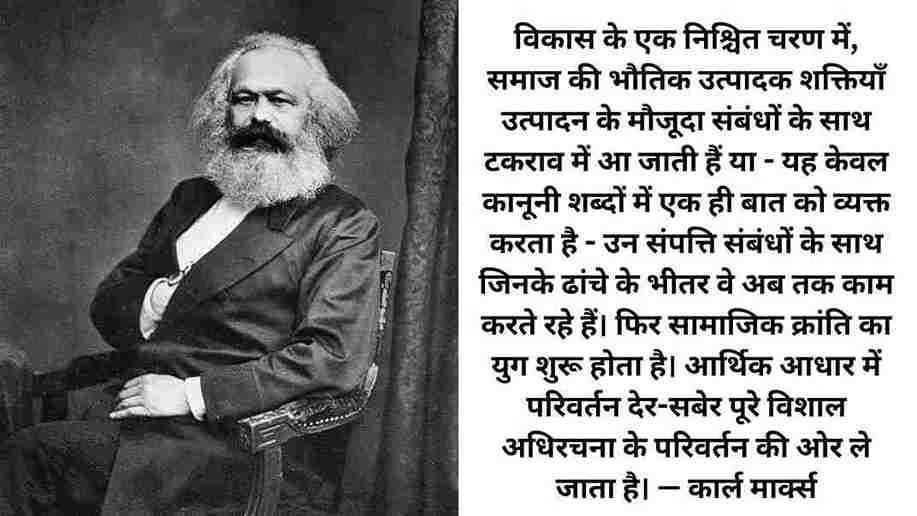

वैज्ञानिक समाजवाद- कार्ल मार्क्स का समाजवाद

प्रारम्भिक कल्पनादर्शी समाजवादियों को नकारते हुए कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मार्क्स और एंगेल्स ने बताया कि समाजवाद का मार्ग समाजस्य्पूर्ण सहयोग से नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष की क्रंति से स्थापित होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र में मार्क्स ने घोषणा की “अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है,” और मजदूर वर्ग की जीत से ही समाजवाद स्थापित होगा।

एंगेल्स ने मार्क्स के सिद्धांतों का समर्थन किया और बताया कि ये सिद्धांन्त जर्मन दर्शन, फ्रांसीसी समाजवाद और ब्रिटिश अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि कार्ल मार्क्स जर्मनी के राइनलैंड के ट्रायर में जन्मे थे और बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के छात्र थे तथा जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल के सिद्धांतों से प्रेरित थे।

कार्ल मार्क्स ने इतिहास को मानव श्रम और संघर्ष के रूप में देखा। जहाँ हेगल ने इतिहास को मानव संघर्ष को आत्मसाक्षात्कार की कहानी कहा तो वही मार्क्स ने इसे आर्थिक हितों और संसाधनों पर वर्गों द्वारा संघर्ष की कहानी के रूप में देखा। मार्क्स के अनुसार कुछ भी करने से पहले लोगों को उत्पादन करना चाहिए। शासक वर्ग और पूंजीपतिवर्ग ने उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करके गरीबों का शोषण किया है। शासकों और पूंजीपतियों ने अपनी स्वतंत्रता का आनंद दासों, सर्फ़ों और औद्योगिक श्रमिकों या सर्वहाराओं की कीमत पर किया है, जिन्होंने आवश्यक श्रम प्रदान किया है।

मार्क्स ने पूंजीवाद को प्रगतिशील और शोषणकारी माना है। प्रगतिशील इसलिए क्योंकि इससे औद्योगिक पतिवर्तन हुए और उत्पादन शक्ति को बढ़ावा मिला। यह शोषणकारी है क्योंकि यह मजदूर वर्ग के श्रम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें कठिन परिश्रम के लिए मजबूर करता है।

मार्क्स के अनुसार, यह एक अस्थिर स्थिति है और इसका निश्चित परिणाम एक युद्ध होगा (वर्ग संघर्ष) जो सभी वर्ग विभाजनों को समाप्त कर देगा। मार्क्स का स्पष्ट मानना है कि उत्पादन के साधनों पर मिलने वाले लाभ पर मजदूरों का हक़ भी होना चाहिए। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन किया गया। यद्यपि मार्क्स के सिद्धांत अधिकांश देशों में असफल रहे।

समाजवाद के प्रकार

विश्व के अनेक देशों में समाजवाद को अलग-अलग प्रकार से देखा गया –

1. ईसाई समाजवाद (Christian Socialism)–

यह विचारधार धर्म और समाजवाद का मिला-जुला रूप था। इस सिद्धांत के अनुसार ईसाई धर्म की नैतिकता (भाईचारा, न्याय, गरीबों की मदद) और सामजवाद के सिद्धांत मिलकर काम कर सकते हैं। इस विचारधार से प्ररित फ्रेडरिक डेनिसन मॉरिस और चार्ल्स किंग्सले ने 19वीं सदी में ब्रिटेन में इस आंदोलन को प्रारम्भ किया।

लैटिन अमेरिका में 1960 के दशक में “मुक्ति धर्मशास्त्र (Liberation Theology)” का उदय हुआ जो मार्क्सवाद और ईसाई धर्म से प्ररित था। इसके आलावा ब्रिटिश लेबर पार्टी से जुड़ा Christian Socialist Movement (ईसाई समाजवादी आंदोलन) भी इस विचारधारा से प्रभावित था।

2. अराजकतावादी साम्यवाद (Anarcho-Communism)

यह एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म और पूंजीवाद के पूर्ण विनाश की बात करती है। यह सामूहिक स्वामित्व की वकालत करती है और सत्ताविहीन स्वतंत्र समाज की कल्पना करती है। इस विचारधारा को समर्थन देने वाले मिखाइल बाकुनिन, पीटर क्रोपोटकिन, एमा गोल्डमैन जैसे दार्शनिक हैं।

3. फेबियन समाजवाद (Fabian Socialism)

यह एक ऐसी विचारधारा है जो धीरे-धीरे सुधार करके समाजवाद लाने की पैरवी करती है। इस विचारधारा के पीछे रोमन जनरल फेबियस कंक्टेटर के प्रेरणा है जो धैर्यपूर्वक दुशमन पर युद्ध रणनीति को अपनाता था। यह विचारधार हिंसा के बजाय संवैधानिक तरीकों से समाजवाद को लाने की बात करता है और विशेषज्ञों द्वारा प्रशासित लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की वकालत करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, और एच.जी. वेल्स जैसे दार्शनिक इसके समर्थकों में शामिल हैं। ब्रिटिश लेबर पार्टी पर इस विचाधारा का गहरा प्रभाव पड़ा।

4. सिंडिकलिज़्म (Syndicalism)

यह विचारधारा मजदूरों को संघ बनाकर समाजवाद स्थापित करने और कारखानों पर नियंत्रण करने को प्रेरित करता है। इसके अल्वा सामन्य हड़ताल के माध्यम से पूंजीवाद को समूल मिटाने को प्रेरित करता है। फर्नांड पेलाउटियर (फ्रांस), जॉर्जेस सोरेल इसके प्रमुख समर्थकों में हैं। इस विचारधारा का प्रभाव अमेरिका में Industrial Workers of the World (विश्व के औद्योगिक श्रमिक)संघ की स्थापना में देखा गया।

5. गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism)

गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism) 20वीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में ब्रिटेन में उदय हुई एक प्रमुख समजवादी विचाधारा थी। इस विचारधारा के अनुसार उद्योग सार्वजानिक स्वामित्व में हों और उन पर मजदुर संघों का नियंत्रण तथा प्रबंधन का अधिकार हो। राज्य का हस्तक्षेप सिमित होना चाहिए। जी.डी.एच. कोल, सैमुअल होब्सन इसके प्रमुख समर्थकों में हैं।

6. संशोधनवाद (Revisionism)

यह ऐसा सिद्धांत है जो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के स्थान पर धीरे-धीरे सुधार की वकालत करता है। एडुआर्ड बर्नस्टीन के अनुसार क्रांति के बिना भी समाजवाद सम्भव है। यह समाजवाद एक संवैधानिक सामजवाद होगा। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) पर इस सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा। चुनाव प्रक्रिया द्वारा एक समाजवादी व्यवस्था वाली सरकार के गठन से सामजवाद की स्थापना के संवैधानिक प्रक्रिया है।

7. क्रांतिकारी मार्क्सवाद (Revolutionary Marxism)

क्रांतिकारी मार्क्सवाद समाजवाद की वह शाखा है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, और जो हिंसक क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास करती है। यह विचारधारा व्लादिमीर लेनिन द्वारा विकसित की गई और 1917 की रूसी क्रांति में इसका व्यावहारिक रूप देखने को मिला।

समाजवादी व्यवस्था वाले प्रमुख देश

प्रमुख समाजवादी देशों की तुलनात्मक सारणी

| देश | संस्थापक/नेता | स्थापना वर्ष | प्रमुख विशेषताएं |

|---|---|---|---|

| चीन | माओत्से तुंग | 1949 | • एकदलीय कम्युनिस्ट शासन • ‘समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था’ मॉडल • दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था |

| क्यूबा | फिदेल कास्त्रो | 1959 | • मुफ्त शिक्षा-स्वास्थ्य • अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना • कम्युनिस्ट पार्टी का शासन |

| वियतनाम | हो ची मिन्ह | 1975 | • ‘डॉय मॉय’ आर्थिक सुधार (1986) • तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था • एकदलीय व्यवस्था |

| उत्तर कोरिया | किम इल-सुंग | 1948 | • ‘जुचे’ विचारधारा • एक तानाशाही देश • परमाणु कार्यक्रम |

| लाओस | काइसोन फोमविहान | 1975 | • दक्षिण-पूर्व एशिया का एक गरीब देश • कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण |

| सोवियत संघ | व्लादिमीर लेनिन | 1922 (1991 में विघटन) | • विश्व का प्रथम समाजवादी राज्य • शीत युद्ध में अमेरिका का प्रतिद्वंद्वी |

निष्कर्ष

इस प्रकार समाजवादी विचारधारा समय-समय पर अलग-अलग रूपों में दिखाई देती है। जहाँ मार्क्स क्रांति के माध्यम से सामजवाद को स्थापित करने की बात करते हैं तो कई विचारक संवैधानिक तरीकों से स्थापित करने की बात करते हैं। जो भी हो समाजवादी व्यवस्था को अधिकांश देशों द्वारा नाकारा गया और पूंजीवाद के आगे यह असफल रही।

अगर आपको इतिहास पढ़ना पसंद है तो ये भी पढ़िए

- समुद्रगुप्त का जीवन परिचय और उपलब्धियां

- मुगल सम्राट अकबर: जीवनी,

- सती प्रथा किसने बंद की:

- मुगल शासक बाबर का इतिहास: एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता

- रूसी क्रांति 1917: इतिहास, कारण और प्रभाव

- पुष्यमित्र शुंग का इतिहास और उपलब्धियां

- नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं और स्थल: एक विस्तृत अध्ययन

- Firuz Shah Tughlaq History in Hindi: प्रारम्भिक जीवन, माता-पिता,

- वर्ण व्यवस्था क्या है? | What is Varna System

- महात्मा बुद्ध की जीवनी, इतिहास, बौद्ध संगतियाँ | Mahatma Buddha Biography in Hindi

- मगध का प्राचीन इतिहास: राजनीतिक व्यवस्था, प्रमुख राजवंश और शासक | Ancient History of Magadha