भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement 1942) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। 1942 में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विशाल जन-आंदोलन था, जिसने पूरे देश को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन का ऐतिहासिक नारा “करो या मरो” आज भी लोगों को प्रेरित करता है। इस लेख में हम भारत छोड़ो आंदोलन के सभी पहलुओं जैसे इसके कारण, गतिविधियाँ, प्रमुख नेता, महिलाओं की भूमिका, और इसके परिणामों को गहराई से समझेंगे। यह लेख विद्यार्थियों, शिक्षकों, और इतिहास में रुचि रखने वालों के आलावा प्रतियोगी परीक्षार्थितों के लिए उपयोगी है।

Quit India Movement 1942: भारत छोड़ो आंदोलन क्या था?

भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंम्बई (अब मुंबई) में शुरू हुआ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन-आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गोवालिया टैंक मैदान (आज अगस्त क्रांति मैदान) में अपने प्रसिद्ध “करो या मरो” भाषण में कहा, “हम या तो भारत को आजाद करेंगे, या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे।” यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन-आंदोलन बना, जिसमें हर वर्ग—छात्र, किसान, मजदूर, और महिलाएँ—शामिल हुए।

| विवरण | जानकारी |

|---|---|

| शुरुआत | 8 अगस्त 1942 |

| स्थान | मुंबई, गोवालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) |

| नारा | करो या मरो |

| प्रमुख नेता | महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल |

| महिला क्रांतिकारी | अरुणा आसफ अली, उषा मेहता |

| वायसराय | लॉर्ड लिनलिथगो |

| मुख्य गतिविधियाँ | हड़ताल, जुलूस, कांग्रेस रेडियो |

| परिणाम | ब्रिटिश शासन कमजोर, 1947 में आजादी की नींव |

Who was the Viceroy at that time?| भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था?

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो (Lord Linlithgow) थे। वे 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे। लिनलिथगो ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने गांधीजी समेत कई कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस और सेना का उपयोग किया। उनकी नीतियों ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ और गुस्सा बढ़ाया।

Reasons for the Quit India Movement | भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण

भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारम्भ कई कारणों से हुआ। ये कारण न केवल राजनीतिक थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी थे। नीचे प्रमुख कारणों को समझते हैं:

- द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव: 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में शामिल किया। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है।

- क्रिप्स मिशन की विफलता: 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, ताकि स्वतंत्रता का कोई प्रस्ताव दिया जाए। लेकिन क्रिप्स मिशन ने केवल सीमित स्वशासन का वादा किया, जो कांग्रेस और अन्य नेताओं को स्वीकार नहीं था। इस विफलता ने आंदोलन को हवा दी।

- आर्थिक संकट: युद्ध के कारण भारत में महंगाई, खाद्य सामग्री की कमी, और करों में वृद्धि हुई। इससे आम जनता, विशेष रूप से किसान और मजदूर, परेशान थे।

- राष्ट्रवाद का उभार: 1940 के दशक तक स्वतंत्रता की मांग पूरे देश में जोर पकड़ चुकी थी। लोग अब ब्रिटिश शासन को और बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे।

- गांधीजी का नेतृत्व: गांधीजी का अहिंसक और जन-आधारित नेतृत्व ने लोगों को एकजुट किया। उनके पिछले आंदोलनों (नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन) की सफलता ने इस आंदोलन को प्रेरणा दी।

भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ?

भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) में हुई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यहाँ एक सत्र आयोजित किया, जिसमें गांधीजी ने “करो या मरो” का नारा दिया। यह स्थान आज भी स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। मुंबई से शुरू होकर यह आंदोलन सम्पूर्ण देश में फैल गया, जिसमें गाँव, कस्बे, और शहर शामिल हुए।

आंदोलन के तय कार्यक्रम

गांधीजी और कांग्रेस ने आंदोलन के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम तय किए थे, जो अहिंसक और जन-आधारित थे। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कमजोर करना था। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार थे:

- सविनय अवज्ञा: लोगों से कहा गया कि वे ब्रिटिश सरकार के नियमों का पालन न करें, जैसे कर (Tax) देना बंद करना और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना।

- हड़ताल और प्रदर्शन: छात्रों, मजदूरों, और कर्मचारियों से हड़ताल करने और सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की गई।

- स्वदेशी और स्वराज: लोगों को स्वदेशी सामान अपनाने और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- गुप्त गतिविधियाँ: जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो गुप्त संगठनों और रेडियो स्टेशनों (जैसे उषा मेहता का रेडियो) के जरिए आंदोलन को चलाया गया।

- जागरूकता अभियान: गाँव-गाँव में सभाएँ और भाषण आयोजित किए गए ताकि स्वतंत्रता की भावना को फैलाया जाए।

आंदोलन की गतिविधियाँ

भारत छोड़ो आंदोलन में कई तरह की गतिविधियाँ हुईं, जो पूरे देश में फैलीं। ये गतिविधियाँ अहिंसक और हिंसक दोनों रूपों में थीं, क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का गुस्सा बढ़ गया। कुछ प्रमुख गतिविधियाँ थीं:

- हड़ताल और बंद: स्कूल, कॉलेज, और कारखानों में हड़तालें हुईं। बाजार बंद रहे, और यातायात ठप हो गया।

- रेलवे और डाकघर पर हमले: कुछ स्थानों पर गुस्साई भीड़ ने रेलवे स्टेशन, डाकघर, और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। उदाहरण के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में रेल पटरियाँ उखाड़ी गईं।

- गुप्त रेडियो प्रसारण: उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाया, जो गुप्त रूप से आंदोलन की खबरें और संदेश प्रसारित करता था।

- प्रदर्शन और जुलूस: शहरों और गाँवों में लोग सड़कों पर निकले, नारे लगाए, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ तख्तियाँ दिखाईं।

- छात्रों की भूमिका: छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने जुलूस निकाले और पर्चे बाँटे।

- किसानों का विरोध: गाँवों में किसानों ने कर देना बंद किया और स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया।

आंदोलन की प्रमुख महिला क्रांतिकारी

भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी बहादुरी और समर्पण ने आंदोलन को नई ताकत दी। कुछ प्रमुख महिला क्रांतिकारी थीं:

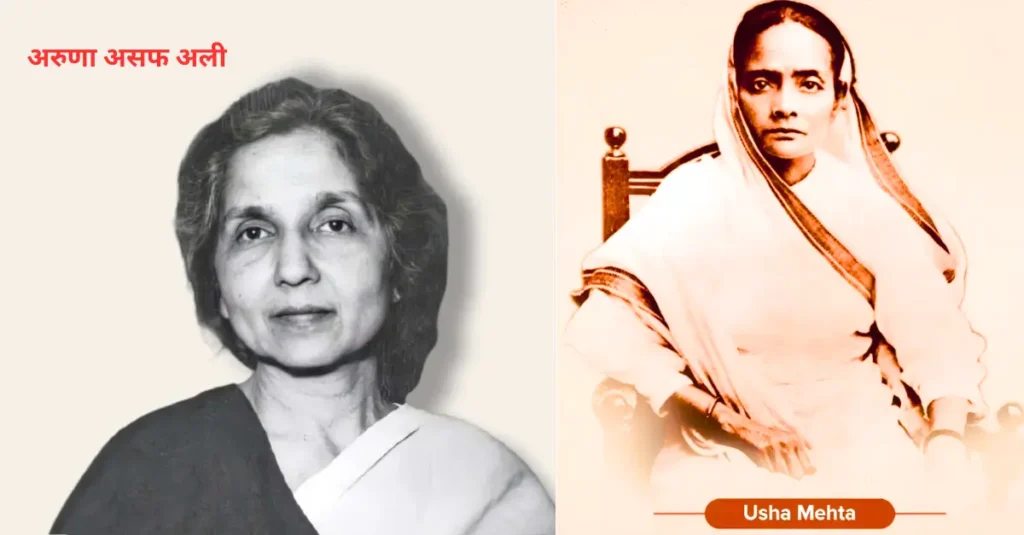

- अरुणा आसफ अली: उन्हें “आजादी की रानी” कहा जाता है। उन्होंने मुंबई में कांग्रेस सत्र के दौरान तिरंगा फहराया और बाद में गुप्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी पत्रिका “इंकलाब” ने लोगों को प्रेरित किया।

- उषा मेहता: उषा ने कांग्रेस रेडियो शुरू किया, जो ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद आंदोलन की खबरें प्रसारित करता था। उनकी हिम्मत ने युवाओं को प्रेरणा दी।

- सुचेता कृपलानी: उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं (उत्तर प्रदेश)।

- कस्तूरबा गांधी: गांधीजी की पत्नी कस्तूरबा ने महिलाओं को संगठित किया और सत्याग्रह में हिस्सा लिया। उनकी गिरफ्तारी ने लोगों में और जोश भरा।

- कनकलता बरुआ: असम की इस युवा क्रांतिकारी ने तिरंगा फहराने के दौरान अपनी जान दी। उनकी शहादत ने आंदोलन को बल दिया।

महिलाओं ने न केवल प्रदर्शन किए, बल्कि गुप्त संगठनों में भी काम किया, पर्चे बाँटे, और जेलों में कठिनाइयाँ सहीं। उनकी भूमिका ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएँ भी बराबर की साझेदार थीं।

आंदोलन में आरएसएस और अन्य दलों की भूमिका

भारत छोड़ो आंदोलन में विभिन्न संगठनों और दलों की भूमिका अलग-अलग थी। यहाँ कुछ प्रमुख दलों की भागीदारी देखते हैं:

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस):

- आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं लिया। उस समय आरएसएस के नेता, जैसे एम.एस. गोलवलकर, ने संगठन को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रखने का फैसला किया। उनका उद्देश्य संगठन निर्माण और हिंदू एकता पर था।

- हालांकि, कुछ स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन संगठन ने कोई आधिकारिक समर्थन नहीं दिया। इससे कुछ इतिहासकारों ने उनकी भूमिका पर सवाल उठाए।

- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI):

- कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू में आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वे द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों (जिनमें ब्रिटेन शामिल था) का समर्थन कर रहे थे। बाद में उनकी नीति बदली, लेकिन उनकी भूमिका सीमित रही।

- हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA):

- भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से जुड़ा यह संगठन पहले के आंदोलनों में सक्रिय था, लेकिन 1942 तक इसका प्रभाव कम हो चुका था। फिर भी, कुछ क्रांतिकारी समूहों ने हिंसक गतिविधियों में हिस्सा लिया।

- आजाद हिंद फौज:

- सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज इस समय बाहर से काम कर रही थी। हालांकि वे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी गतिविधियों ने ब्रिटिश शासन पर दबाव डाला।

कुल मिलाकर, कांग्रेस इस आंदोलन की मुख्य शक्ति थी, लेकिन अन्य दलों की सीमित या अप्रत्यक्ष भूमिका ने इसे एक व्यापक जन-आंदोलन बनाया।

जिन्ना और मुसलमानों की भूमिका

मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उनकी भूमिका इस प्रकार थी:

- मुस्लिम लीग की नीति:

- जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद अलग पाकिस्तान की मांग शुरू की थी। वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन से अलग रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह हिंदू-प्रधान होगा।

- मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। जिन्ना ने इसे “कांग्रेस का विद्रोह” कहा।

- मुसलमानों की भागीदारी:

- हालांकि मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कई मुस्लिम समुदायों ने व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में हिस्सा लिया। उदाहरण के लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, ने आंदोलन को मजबूत किया।

- कुछ क्षेत्रों, जैसे उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (अब खैबर पख्तूनख्वा), में खान अब्दुल गफ्फार खान (बादशाह खान) के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

- फिर भी, मुस्लिम लीग के विरोध के कारण मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सीमित रही, जिसने साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाया।

आंदोलन के प्रमुख नेता और उनकी भूमिका

भारत छोड़ो आंदोलन में कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कुछ प्रमुख नेता और उनके योगदान हैं:

- महात्मा गांधी:

- गांधीजी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। उनके “करो या मरो” भाषण ने लोगों में जोश भरा। उन्होंने अहिंसक विरोध पर जोर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन हिंसक हुआ।

- जवाहरलाल नेहरू:

- नेहरू ने आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस के सत्र में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद, उनके विचारों ने युवाओं को प्रेरित किया।

- सरदार वल्लभभाई पटेल:

- पटेल ने गुजरात और अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को संगठित किया। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने स्थानीय स्तर पर आंदोलन को मजबूत किया।

- मौलाना अबुल कलाम आजाद:

- मौलाना आजाद ने मुस्लिम समुदाय को आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की। उनकी बौद्धिकता और भाषणों ने लोगों को प्रभावित किया।

- जयप्रकाश नारायण:

- जयप्रकाश ने गुप्त संगठनों के जरिए आंदोलन को चलाया। वे समाजवादी विचारों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे।

- अरुणा आसफ अली और अन्य: जैसा कि पहले बताया, अरुणा और अन्य नेताओं ने नेताओं की अनुपस्थिति में आंदोलन को जीवित रखा।

अंग्रेजों की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी:

- नेताओं की गिरफ्तारी: आंदोलन शुरू होने के कुछ घंटों बाद, 9 अगस्त 1942 को गांधीजी, नेहरू, पटेल, और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया गया।

- पुलिस और सेना का उपयोग: ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, और गोलीबारी की। कई जगहों पर हिंसक दमन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए।

- प्रचार और सेंसरशिप: ब्रिटिशों ने समाचार पत्रों और रेडियो पर सख्त सेंसरशिप लागू की। कांग्रेस रेडियो जैसे गुप्त प्रसारणों को बंद करने की कोशिश की गई।

- साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाना: कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिशों ने मुस्लिम लीग को समर्थन देकर हिंदू-मुस्लिम तनाव को बढ़ाया, ताकि आंदोलन कमजोर हो।

- आर्थिक दबाव: कर वसूली और जब्ती जैसे कदमों से गाँवों को दबाने की कोशिश की गई।

इन कदमों के बावजूद, जनता का गुस्सा और एकता कम नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि भारत को ज्यादा समय तक गुलाम रखना मुश्किल है।

भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ?

भारत छोड़ो आंदोलन की कोई निश्चित समाप्ति तारीख नहीं है, क्योंकि यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया। हालांकि, कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- 1943 तक कमजोरी: नेताओं की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के कारण 1943 के मध्य तक आंदोलन की तीव्रता कम हो गई। गुप्त गतिविधियाँ कुछ समय तक चलीं, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन रुक गए।

- गांधीजी की रिहाई: मई 1944 में गांधीजी को स्वास्थ्य कारणों से रिहा किया गया। इसके बाद आंदोलन औपचारिक रूप से खत्म हो गया।

- दीर्घकालिक प्रभाव: हालाँकि आंदोलन 1943-44 तक कमजोर पड़ गया, इसने स्वतंत्रता की नींव रखी। 1947 में भारत को आजादी मिली, जिसमें इस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी।

भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व

इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसके कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय एकता: इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, और अन्य समुदायों को एक मंच पर लाया। गाँव से शहर तक हर वर्ग शामिल हुआ।

- ब्रिटिश शासन पर दबाव: आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को दिखाया कि भारतीय अब स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

- महिलाओं और युवाओं की भूमिका: इसने महिलाओं और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में मुख्यधारा में लाया। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसे नाम इतिहास में अमर हो गए।

- स्वतंत्रता की नींव: इस आंदोलन ने 1945-47 में ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया।

भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम

आंदोलन के तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम इस प्रकार थे:

- तात्कालिक परिणाम:

- हजारों लोग गिरफ्तार हुए, और सैकड़ों शहीद हुए। बिहार, उत्तर प्रदेश, और बंगाल में हिंसक घटनाएँ हुईं।

- ब्रिटिश प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे जनता में और गुस्सा बढ़ा।

- दीर्घकालिक परिणाम:

- इसने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया।

- स्वतंत्रता संग्राम में जनता की भागीदारी बढ़ी, जिसने 1947 की आजादी की राह आसान की।

- साम्प्रदायिक तनाव भी बढ़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद उभरे।

निष्कर्ष

भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि एक जन-जागरण था, जिसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। महात्मा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, और असंख्य क्रांतिकारियों की बहादुरी ने इसे ऐतिहासिक बनाया। इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश शासन को हिलाया, बल्कि भारत की आजादी की नींव भी रखी। आज यह हमें सिखाता है कि एकता, साहस, और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

स्रोत-विकिपीडिया, britannica