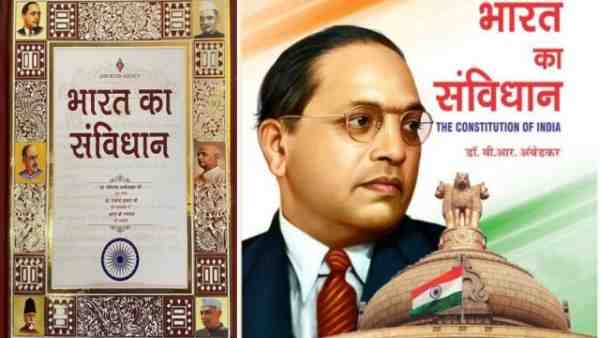

भारत का संविधान (Constitution of India) न सिर्फ विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बल्कि यह एक ऐसा क़ानूनी दस्तावेज है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की स्थापना करता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब सवाल यही आता है कि जब स्वीकृत 26 नवम्बर को हो गया तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया। इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे और साथ ही संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर पर चर्चा करेंगे।

| तारीख | घटना |

|---|---|

| 9 दिसंबर 1946 | संविधान सभा की पहली बैठक |

| 29 अगस्त 1947 | प्रारूप समिति गठन |

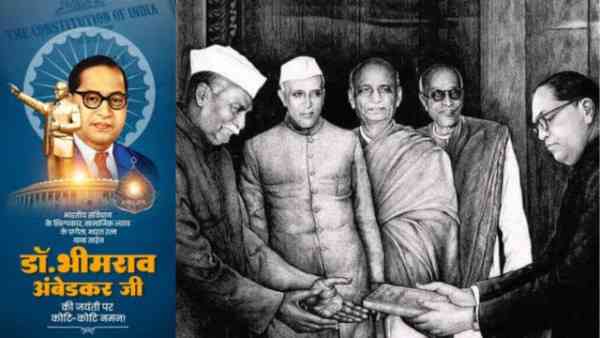

| प्रारूप समिति के अध्यक्ष | डॉ. भीम राव अंबेडकर |

| 26 नवंबर 1949 | संविधान अपनाया गया |

| 26 जनवरी 1950 | संविधान लागू, गणतंत्र दिवस |

Constitution of India: संविधान निर्माण का ऐतिहासिक अवलोकन

भारत के संविधान का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से ही शुरू होता है, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हुई। 19वीं सदी में, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बनाए गए जो भारतीयों को सीमित अधिकार देते थे। 1857 की क्रांति के पश्चात् लाये गए 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा, पहला बड़ा कदम था। फिर 1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1919 का मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, जो प्रांतीय स्वायत्तता देते थे लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारतीय नेताओं ने भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि “स्वराज का अर्थ है अपना शासन, अपना संविधान।” 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की अवधारणा पेश की। 1935 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि “संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ब्रिटिशों द्वारा नहीं।” द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने संविधान सभा की स्थापना की।

संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में काम पूरा किया। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। भारत का संविधान किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच की बजाय उस समय विश्व में प्रचलित विभिन्न स्वतनत्र और लोकतान्त्रिक देशों से प्रेरित है: ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय ढांचा, फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा, जापान से कानून की प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, और सोवियत संघ से सामाजिक न्याय।

डॉ. अंबेडकर ने कहा था, “हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों से सभी अच्छी चीजें ली हैं, लेकिन इसे भारतीय जरूरतों के अनुरूप बनाया है।”

| देश | संविधान से लिया गया तत्व | भारतीय संविधान में उपयोग | रोचक तथ्य |

|---|---|---|---|

| यूनाइटेड किंगडम | संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, रिट (Writ), कैबिनेट प्रणाली | संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की व्यवस्था (अनुच्छेद 74, 75), हेबियस कॉर्पस जैसे रिट | ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, फिर भी भारत ने इसकी संसदीय परंपराओं को अपनाया। |

| संयुक्त राज्य अमेरिका | मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था | अनुच्छेद 12-35 (मौलिक अधिकार), सुप्रीम कोर्ट की शक्ति (अनुच्छेद 32, 131) | भारत ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली, लेकिन मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। |

| आयरलैंड | नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy), राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया | अनुच्छेद 36-51 (नीति निर्देशक तत्व), राष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 54-55) | आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर केंद्रित हैं। |

| कनाडा | संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, अवशिष्ट शक्तियां | अनुच्छेद 245-255, सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) | कनाडा की तरह भारत में केंद्र को मजबूत बनाया गया। |

| ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची (Concurrent List), व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त सत्र | सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची), अनुच्छेद 301, संसद का संयुक्त सत्र (अनुच्छेद 108) | ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची ने भारत को केंद्र-राज्य सहयोग की प्रेरणा दी। |

| फ्रांस | गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श | प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत | फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों ने भारत की प्रस्तावना को प्रेरित किया। |

| जर्मनी | आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकारों का निलंबन | अनुच्छेद 352-360 (राष्ट्रीय आपातकाल) | जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल की प्रेरणा, लेकिन भारत में संतुलन बनाया गया। |

| सोवियत संघ | सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजनाएं | प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 38-39) | सोवियत की समाजवादी विचारधारा ने सामाजिक कल्याण पर जोर दिया। |

| जापान | कानून के समक्ष समानता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया | अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) | जापान के संविधान ने भारत को निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की प्रेरणा दी। |

| दक्षिण अफ्रीका | संशोधन प्रक्रिया, सामाजिक-आर्थिक अधिकार | अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन), कुछ नीति निर्देशक तत्व | दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने बाद में भारत के संशोधनों को प्रभावित किया। |

इसी कारण कुछ आलोचक भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। लेकिन आलोचकों को यह सोचना चाहिए कि भारत के संविधान को मन से नहीं वल्कि प्रचलित लोकतान्त्रिक सिद्धांतों से बनाया गया है। “मन से मनुस्मृति बन सकती है संविधान नहीं“।

संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। विभाजन के कारण मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए, जिससे सभा की रचना परिवर्तित हो गई। फिर भी, सभा ने 11 सत्रों में 165 दिनों तक बहस की। प्रमुख बहसें मौलिक अधिकारों, आरक्षण, संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्षता और संपत्ति के अधिकार पर हुईं।

उदाहरण के लिए, संपत्ति के अधिकार पर लंबी बहस हुई, जहां नेहरू ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया, जबकि कुछ सदस्य निजी संपत्ति की रक्षा चाहते थे।

एक रोचक किस्सा: जब ‘ईश्वर’ शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की बहस हुई, तो अंबेडकर ने विरोध किया और कहा कि संविधान धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इन बहसों ने संविधान को जीवंत बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है।

संविधान सभा: निर्माण, सत्र और प्रमुख बहसें

संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन की योजनानुसार हुई। संविधान सभा में 389 सदस्य थे: 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए, 93 रियासतों से नामित और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय हॉल (अब संसद भवन) में हुई। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

| विवरण | तथ्य |

|---|---|

| स्थापना का वर्ष | 1946, कैबिनेट मिशन योजना के तहत |

| कुल सदस्य | 389 |

| सदस्यों का विवरण | – 292: प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए – 93: रियासतों से नामित – 4: मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से |

| पहली बैठक | 9 दिसंबर 1946, दिल्ली के केंद्रीय हॉल (पुरानी संसद भवन) में |

| अस्थायी अध्यक्ष | डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा |

| स्थायी अध्यक्ष | डॉ. राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए |

| रोचक तथ्य | – सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं, जैसे हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। – विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई। – पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। |

संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। पहला सत्र: उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस, जहां नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। इसमें भारत को संप्रभु गणतंत्र बनाने की बात थी। बहस में गांधी, पटेल और अन्य ने हिस्सा लिया। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए।

| समिति का नाम | अध्यक्ष | मुख्य कार्य/उद्देश्य | रोचक तथ्य |

|---|---|---|---|

| प्रारूप समिति (Drafting Committee) | डॉ. बी.आर. अंबेडकर | संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना, संशोधनों को शामिल करना | 165 दिनों में 2473 संशोधनों पर विचार किया; अंबेडकर को ‘संविधान का पिता‘ कहा जाता है। |

| मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी समिति | सरदार वल्लभभाई पटेल | मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए प्रावधानों पर सुझाव देना | अनुच्छेद 15-17 (छुआछूत पर रोक) और आरक्षण नीतियों की नींव रखी। |

| संघीय शक्ति समिति (Union Powers Committee) | जवाहरलाल नेहरू | केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघीय ढांचे की सिफारिशें | सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) इस समिति की देन है। |

| संघीय संविधान समिति (Union Constitution Committee) | जवाहरलाल नेहरू | केंद्र सरकार की संरचना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के प्रावधान | राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया (अनुच्छेद 54-55) इस समिति ने बनाई। |

| प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee) | सरदार वल्लभभाई पटेल | राज्यों की सरकारों की संरचना, राज्यपाल और विधानसभाओं के प्रावधान | राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद 153) इस समिति की सिफारिश थी। |

| वित्त और कर्मचारी समिति (Advisory Committee on Finance and Staff) | डॉ. राजेंद्र प्रसाद | वित्तीय प्रावधान और सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सुझाव | UPSC (लोक सेवा आयोग) की नींव रखी (अनुच्छेद 315-323)। |

| नियम समिति (Rules Committee) | डॉ. राजेंद्र प्रसाद | संविधान सभा की कार्यप्रणाली और नियमों को निर्धारित करना | सभा की बैठकों को व्यवस्थित करने में मदद की। |

| अल्पसंख्यक उप-समिति (Minorities Sub-Committee) | एच.सी. मुखर्जी | अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संरक्षण के लिए प्रावधान | धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29-30 की सिफारिश की। |

| रियासतों पर सलाहकार समिति (Advisory Committee on States) | सरदार वल्लभभाई पटेल | रियासतों का भारत में विलय और उनके प्रशासनिक ढांचे पर सुझाव | रियासतों के एकीकरण में पटेल की भूमिका को मजबूत किया। |

| राष्ट्रीय ध्वज समिति (Ad Hoc Committee on National Flag) | डॉ. राजेंद्र प्रसाद | राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन और प्रतीकवाद पर सुझाव | तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। |

| संविधान सभा कार्य समिति (Business Committee) | डॉ. राजेंद्र प्रसाद | सभा की बैठकों और कार्यसूची का प्रबंधन | सभा के 11 सत्रों को व्यवस्थित करने में मदद की। |

बहस के प्रमुख विषय

- संघीय ढांचा vs एकात्मक राज्य: कुछ सदस्य जैसे ऑलादी कृष्णास्वामी अय्यर शक्तिशाली केंद्र चाहते थे, जबकि अन्य राज्यों की स्वायत्तता पर जोर देते थे।

- आरक्षण और सामाजिक न्याय: अंबेडकर ने दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की वकालत की। बहस में संसदीय आरक्षण को अस्थायी बनाया जाना था। ध्यातव्य है कि संसदीय आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण अलग-अलग हैं।

- धर्मनिरपेक्षता और यूनिफॉर्म सिविल कोड: अनुच्छेद 44 पर बहस हुई, जहां मुस्लिम सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन अंबेडकर ने कहा कि यह भविष्य में लागू होगा।

- अनुच्छेद 1: भारत का नाम: कुछ सदस्य ‘हिंदुस्तान’ या ‘भारत’ चाहते थे, लेकिन ‘इंडिया, दैट इज भारत‘ पर सहमति बनी।

ये बहसें 167 दिनों तक चलीं, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। सभा ने भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया, जहां चुनावी प्रक्रिया और जनता की भागीदारी पर जोर था। एक किस्सा: जब अंबेडकर ने अंतिम भाषण दिया, तो उन्होंने कहा, “संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लागू करने वाले अच्छे न हों, तो बुरा साबित होगा।” यह चेतावनी आज भी प्रासंगिक है।

संविधान निर्माण, प्रारूप समिति: सदस्य, भूमिकाएं और योगदान

संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति (Drafting Committee) की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई, जब संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इसे गठित किया। इसमें मूल रूप से 7 सदस्य थे: डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव और डी.पी. खेतान (बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी ने जगह ली)।

संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य

| सदस्य का नाम | भूमिका/पद | मुख्य योगदान | रोचक तथ्य |

|---|---|---|---|

| डॉ. बी.आर. अंबेडकर | अध्यक्ष | संविधान का मसौदा तैयार किया, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों पर जोर दिया | ‘संविधान के पिता‘ कहे जाते हैं; 165 दिनों तक 2473 संशोधनों का नेतृत्व किया। |

| एन. गोपालास्वामी अयंगार | सदस्य | संघीय ढांचे और प्रशासनिक प्रावधानों पर सुझाव दिए | जम्मू-कश्मीर के दीवान रह चुके थे; अनुच्छेद 370 की नींव में योगदान। |

| अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर | सदस्य | कानूनी प्रावधानों और मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया | भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक; मौलिक अधिकारों की भाषा को सरल बनाया। |

| के.एम. मुंशी | सदस्य | सांस्कृतिक और हिंदू कानूनों पर प्रावधान, प्रस्तावना पर सुझाव | गुजराती साहित्यकार; सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी योगदान दिया। |

| सैयद मोहम्मद सादुल्ला | सदस्य | अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व, संतुलित दृष्टिकोण दिया | असम के पहले मुख्यमंत्री; मुस्लिम समुदाय के लिए संतुलन बनाने की कोशिश की। |

| एन. माधव राव | सदस्य | रियासतों के एकीकरण और प्रशासनिक प्रावधानों पर सुझाव | मैसूर रियासत के दीवान; रियासतों के विलय में सहायता की। |

| डी.पी. खेतान | सदस्य (1948 में निधन) | प्रारंभिक मसौदे में योगदान, विशेषकर व्यापार और वित्तीय प्रावधान | उनके निधन के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी ने उनकी जगह ली। |

| टी.टी. कृष्णामाचारी | सदस्य (डी.पी. खेतान के बाद शामिल) | आर्थिक और वित्तीय प्रावधानों पर सुझाव, मसौदे को अंतिम रूप देने में मदद | स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री रहे; व्यापार नीतियों पर विशेषज्ञ। |

- डॉ. अंबेडकर: अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 141 दिनों तक मसौदे पर काम किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और आरक्षण के प्रावधानों को मजबूत किया। अंबेडकर ने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया, हालांकि मुख्य यात्राएं बी.एन. राव ने कीं। उन्होंने कहा, “संविधान जीवन का वाहन है, इसकी आत्मा युग की आत्मा है।”

- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर: कानूनी विशेषज्ञ, उन्होंने न्यायिक प्रावधानों और मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया।

- के.एम. मुंशी: साहित्यकार और वकील, उन्होंने हिंदू कानून और सांस्कृतिक प्रावधानों पर योगदान दिया।

- एन. गोपालास्वामी अयंगार: संघीय ढांचे और प्रशासनिक प्रावधानों के विशेषज्ञ।

- सैयद मोहम्मद सादुल्ला: अल्पसंख्यक प्रतिनिधि, उन्होंने मुस्लिम हितों को ध्यान में रखा।

- टी.टी. कृष्णामाचारी: अर्थशास्त्री, उन्होंने आर्थिक प्रावधानों पर काम किया।

समिति ने बी.एन. राव के प्रारंभिक मसौदे पर काम किया और 165 दिनों में अंतिम मसौदा तैयार किया। चुनौतियां: विभाजन, सांप्रदायिक तनाव और समय की कमी। फिर भी, उन्होंने 2473 संशोधनों पर विचार किया। मुंशी ने कहा था कि “यह समिति भारत की आत्मा है।” इन योगदानों ने संविधान को संतुलित बनाया।

अंबेडकर संविधान सभा में कैसे पहुंचे?

भारतीय संविधान के पिता डॉ. बी.आर. अंबेडकर कहे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अम्बेडकर का संविधान सभा में पहुँचाना आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता उन्हें पसंद नहीं करते थे। अम्बेडकर को संविधान सभा से दूर रखने की तमाम कोशिशें हुईं मगर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था और वे अपनी विद्वता के कारण अंततः संविधान सभा में पहुंचे। आइये जानते हैं ये रोचक कहानी।

संविधान सभा में अम्बेडकरका पहुँचना न केवल उनकी विद्वता की कहानी है, बल्कि एक लंबे संघर्ष और षड्यंत्रों की भी, जहां कई प्रमुख नेता और दलित समुदाय के भीतर से ही विरोध हुआ। प्रारम्भ में, अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल होने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे मूल रूप से बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान चला गया, जिससे उनकी सदस्यता खतरे में पड़ गई।

अम्बेडकर ने संविधान में पहुँचने के लिए बॉम्बे (अब मुंबई) प्रेसिडेंसी से वे चुनाव लड़ा मगर कोंग्रेसी षड्यंत्र से हार चुके थे, क्योंकि वहां कांग्रेस का दबदबा था। इस स्थिति में, कई लोग थे जो स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि अंबेडकर सभा में शामिल हों। आइए, इन विरोधियों के नाम और कारणों पर विस्तार से नजर डालें – यह हिस्सा इतिहास की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहां राजनीतिक ईर्ष्या और जातिगत पूर्वाग्रह ने एक महान विद्वान की राह में कांटे बोये।

कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दुशमन

अंबेडकर का सबसे कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी से आया। 1940 के दशक में, अंबेडकर ने कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी, विशेष रूप से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र (सिर्फ दलित मतदाताओं से चुने जाने) की मांग को लेकर। 1932 के पूना पैक्ट के बाद, जब गांधी ने अंबेडकर को मजबूरन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार करने पर सहमत किया, तो अंबेडकर ने कांग्रेस को “दलितों का दुश्मन” करार दिया।

कांग्रेस ने 1946 के प्रांतीय चुनावों में अंबेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (SCF) को हराने के लिए पूरी ताकत और मशीनरी झोंक दी। SCF ने 148 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 14 पर विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस ने 201 सामान्य सीटों पर कब्जा किया।

कांग्रेस का तर्क था कि अंबेडकर “विभाजनकारी” हैं और उनकी मौजूदगी सभा के “राष्ट्रीय एकता” के एजेंडे को बिगाड़ सकती है। एक दलित विद्वान आनंद तेलतुंबड़े ने कहा, “कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अंबेडकर सभा में आएं।” बॉम्बे में, जहां अंबेडकर की जड़ें थीं, कांग्रेस ने सुनिश्चित किया कि वे हारें – उच्च संपत्ति योग्यताओं और मतदाता पंजीकरण के जरिए दलित वोटरों को बाहर रखा गया। अगर मुस्लिम लीग का समर्थन न होता, तो अंबेडकर बंगाल से भी हार जाते।

अम्बेडकर का विरोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति

विरोध सिर्फ संगठन स्तर पर नहीं था; कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से अंबेडकर को निशाना बनाया। यहां कुछ नाम और उनके कारण:

- महात्मा गांधी: गांधी ने अंबेडकर को “दलितों का सच्चा और एकमात्र प्रतिनिधि” स्वीकार करने से इनकार किया। पूना पैक्ट के दौरान, गांधी ने भूख हड़ताल की ताकि अंबेडकर अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दें जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डोनाल्ड इसके लिए तैयार थे। अंबेडकर ने बाद में लिखा कि गांधी “दलितों को ऊंची जातियों के अधीन रखना चाहते थे।” गांधी का विरोध जातिगत सुधार के नाम पर था, लेकिन अंबेडकर इसे “पितृसत्तात्मक नियंत्रण” मानते थे। 1946 में, जब सभा के चुनाव हुए, गांधी के प्रभाव से कांग्रेस ने SCF को कुचलने की कोशिश की।

- सरदार वल्लभभाई पटेल: पटेल, जो गृह मंत्री थे, अंबेडकर के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक थे। पटेल ने सभा में अंबेडकर के आरक्षण प्रस्तावों का विरोध किया, यह कहते हुए कि “छुआछूत समाप्त होने से आरक्षण की जरूरत नहीं।” 1946 के चुनावों में, पटेल ने बॉम्बे में SCF के खिलाफ कैंपेन चलाया। इतिहासकारों के अनुसार, पटेल अंबेडकर को “रेडिकल” मानते थे और उनकी मौजूदगी को “अस्थिरता” का कारण बताते थे। विभाजन के बाद, पटेल ने शुरुआत में अंबेडकर की बॉम्बे सीट पर नामांकन का विरोध किया, हालांकि बाद में नेहरू के दबाव में सहयोग किया।

- जवाहरलाल नेहरू: नेहरू का विरोध अप्रत्यक्ष था। वे अंबेडकर की आलोचना से सहमत थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें सभा में नहीं चाहते थे, मगर उनकी विद्वता से परिचित थे। नेहरू ने 1946 में लिखा कि अंबेडकर “विभाजनकारी ताकत” हैं। बॉम्बे से अंबेडकर की पराजय में नेहरू की भूमिका थी, क्योंकि कांग्रेस ने SCF को हराने के लिए संसाधन लगाए। हालांकि, विभाजन के बाद नेहरू ने खुद पत्र लिखकर अंबेडकर की सीट सुनिश्चित की – यह एक राजनीतिक रणनीति थी, न कि समर्थन।

- जगजीवन राम और कांग्रेस के ‘हरिजन’ सदस्य: अम्बेडकर का विरोध सिर्फ सवर्णों ने ही नहीं किया बल्कि कांग्रेस परस्त दलित समुदाय के भीतर भी विरोध था। जगजीवन राम, जो कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता थे, अंबेडकर को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के तहत, राम और उनके समर्थक (जैसे अन्य हरिजन सदस्य) ने SCF को कमजोर किया। राम ने कहा कि अंबेडकर “दलित एकता” को तोड़ते हैं। गांधी और पटेल के उकसावे से, ये सदस्यों ने SCF के खिलाफ वोटिंग की।

विरोध के बावजूद कैसे सफल हुए?

असली मुद्दा यही है कि इतना सब होते हुए भी अम्बेडकर संविधान सभा में आखिर पहुंचे कैसे? ये विरोध इतने तीव्र था कि अंबेडकर की सभा में एंट्री लगभग असंभव लग रही थी। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल (मुस्लिम लीग के दलित नेता) ने अपनी पूर्वी बंगाल सीट छोड़कर अंबेडकर को अवसर दिया।

नेहरू, पटेल और जी.एम. अवालकर (स्पीकर) ने पत्रों के जरिए बॉम्बे से एम.एस. जयकर की सीट खाली करवाई, ताकि अंबेडकर बिना विरोध के चुने जाएं। पटेल ने 5 जुलाई 1947 को अवालकर को लिखा, “अंबेडकर का नामांकन प्रधानमंत्री को भेजा है।” यह बदलाव राजनीतिक मजबूरी था – नेहरू जानते थे कि अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता जरूरी है।

अंबेडकर ने कहा था, “मैं यहां हूं क्योंकि भारत को न्याय चाहिए, न कि दया।” उनका पहला भाषण इतना प्रभावशाली था कि विरोधी बस सुनते रह गए। यह कहानी बताती है कि इतिहास कैसे छोटे निर्णयों से बदलता है। अगर ये विरोध सफल हो जाते, तो संविधान कैसा होता? सोचिए। शायद ब्राह्मण वाला मनुवादी।

(स्रोत: विकिपीडिया, द प्रिंट, न्यूजलॉन्ड्री, आदि से आधारित।)

संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका

डॉ. अंबेडकर को ‘भारतीय संविधान के पिता‘ ऐसे ही नहीं कहा जाता है, और यह उपाधि बेवजह अथवा काल्पनिक नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 141 दिनों तक संविधान के मसौदे पर काम किया और सभा में 165 दिनों तक उसका बचाव किया। उन्होंने 2000 से ज्यादा संशोधनों को शामिल किया।

अंबेडकर ने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। हालांकि मुख्य यात्राएं बी.एन. राव ने कीं (जिन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन का दौरा किया), अंबेडकर ने कोलंबिया और लंदन में पढ़ाई के दौरान ही कई संविधानों का गहन अध्ययन किया था और यह उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। उन्होंने अमेरिकी संविधान से न्यायिक समीक्षा, ब्रिटिश से संसदीय प्रथा और फ्रांसीसी से समानता के सिद्धांत लिए।

उनकी मुख्य भूमिकाएं:

- सामाजिक न्याय: अनुच्छेद 15-17 में छुआछूत और भेदभाव पर रोक। अंबेडकर ने कहा, “अगर संविधान का दुरुपयोग हुआ, तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति हूं।“

- आरक्षण: दलितों और आदिवासियों के संसद में आरक्षण।

- मौलिक अधिकार: अमेरिका से प्रेरित, लेकिन भारतीय संदर्भ में।

- हिंदू कोड बिल: हालांकि पास नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं के अधिकारों पर जोर।

अंबेडकर का जीवन संघर्षपूर्ण था: पानी पीने से रोका गया लड़का और आगे चलकर वही संविधान लिखता है। उनकी भूमिका ने भारत को समावेशी बनाया, लेकिन क्या हम उनकी विरासत का सम्मान कर रहे हैं? यह सवाल जिज्ञासा जगाता है।आज जिस तरह दलित विरोधी आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं वह चिंतनीय है। उनका विरोध संविधान को लेकर नहीं वल्कि अम्बेडकर को लेकर है कि कैसे एक दलित भारत के संविधान का पिता बना गया और जबरन उनका स्थान एक सरकारी अधिकारी सर बेनेगल नर्सिंग राव को देना चाहते हैं।

क्या बी.एन. राव को संविधान निर्माता कहा जा सकता है? वर्तमान विवाद

सर बेनेगल नर्सिंग राव (बी.एन. राव) संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने 1946 में संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया और अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन (संविधान और प्रारूप समिति के आदेश पर) जाकर विशेषज्ञों से सलाह ली। अंबेडकर ने कहा था कि “राव के बिना संविधान में 25 साल और लगते।” राव ने बर्मा (म्यांमार) के संविधान में भी मदद की। राव विधि विशेषज्ञ के तौर पर संविधान सभा में शामिल थे और वे एक सरकारी अधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, अंतिम फैसला प्रारूप समिति ही करती थी।

लेकिन उन्हें ‘संविधान निर्माता’ कहना विवादास्पद है। वे चुने हुए सदस्य नहीं थे, बल्कि सलाहकार। प्रारूप समिति ने उनके मसौदे को संशोधित किया।

2025 में विवाद: स्वामी आनंद स्वरूप और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा जैसे लोग दावा करते हैं कि राव असली संविधान निर्माता थे, और अंबेडकर का योगदान कम था। यह ब्राह्मणिकल दृष्टिकोण से जुड़ा माना जाता है, जहां अंबेडकर (दलित) की भूमिका को कमतर दिखाया जाता है।

एक हाईकोर्ट जज ने भी राव की प्रशंसा की, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि अंबेडकर ने नेतृत्व किया। यह विवाद राजनीतिक है, लेकिन तथ्य अंबेडकर की मुख्य भूमिका की पुष्टि करते हैं। क्या यह विवाद संविधान की भावना को कमजोर करता है? विचारणीय है। आप देखिये विरोधी ज्यादातर एक जाति विशेष के ही हैं। राव की भमिका भी महत्वपूर्ण थी मगर अम्बेडकर की भूमिका मुख्य और निर्णायक थी।

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया?

भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? इसके पीछे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पहली बार घोषणा की थी, जहां जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इस ऐतिहासिक घटना को सम्मान देते हुए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को चुना, ताकि भारत न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि एक पूर्ण गणतंत्र बने जहां जनता की सर्वोच्चता हो।

जैसा कि शुरू में कहा, 26 जनवरी 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा को सम्मान देने के लिए। संविधान अपनाने के दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि प्रशासनिक संक्रमण सुचारू हो। इस दिन गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हुआ, और भारत गणतंत्र बना। यह तारीख स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, जहां लाखों ने बलिदान दिया। आज गणतंत्र दिवस पर परेड और सम्मान इसे जीवंत रखते हैं। 2026 में हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा।

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा: संविधान के सुलेखक

- कौन थे प्रेम बिहारी?: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सुलेखक थे, जिन्हें अपनी सुंदर और सटीक हस्तलिपि के लिए जाना जाता था। वे एक ऐसे परिवार से थे, जो सुलेख कला में निपुण था। उनके दादा, मास्टर राम प्रसाद, भी एक मशहूर सुलेखक थे।

- संविधान लिखने का कार्य: 1949 में, जब संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप दिया, तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने निर्णय किया कि इसका मूल दस्तावेज हस्तलिखित होना चाहिए, ताकि यह भारतीय कला और परंपरा को दर्शाए। इस जिम्मेदारी के लिए प्रेम बिहारी को चुना गया।

- कैसे लिखा गया?:

- प्रेम बिहारी ने संविधान को हाथ से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा।

- उन्होंने फ्लोमास्टर पेन और नंबर 303 निब का उपयोग किया, जो उस समय की बेहतरीन सुलेख सामग्री थी।

- पूरा दस्तावेज 251 पन्नों का था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना शामिल थीं।

- यह कार्य दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के एक विशेष कक्ष में किया गया, और इसे पूरा करने में 6 महीने लगे।

- विशेषताएं:

- संविधान का हर पेज हस्तलिखित और सजाया गया था, जिसे बाद में शांति निकेतन के कलाकारों ने चित्रों से सजाया।

- प्रेम बिहारी ने इसे इतनी सावधानी से लिखा कि कोई गलती नहीं हुई, और हर अक्षर साफ और सुंदर था।

सजावट में योगदान: शांति निकेतन के कलाकार

हस्तलिखित संविधान को और सुंदर बनाने के लिए, शांति निकेतन (रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित) के कलाकारों को शामिल किया गया। इनमें नंदलाल बोस और उनके शिष्यों की भूमिका अहम थी:

- नंदलाल बोस: विख्यात चित्रकार, जिन्होंने संविधान के प्रत्येक भाग के लिए चित्र बनाए। उदाहरण के लिए, प्रस्तावना में भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाने वाले चित्र, जैसे वेदिक काल, महाभारत, और बुद्ध के जीवन के दृश्य।

- अन्य कलाकार: ब्यावर राय चौधरी और अन्य ने पन्नों के किनारों पर पारंपरिक भारतीय डिज़ाइन बनाए, जैसे मुगल और राजस्थानी शैली की सजावट।

- ये चित्र संविधान को न केवल एक कानूनी दस्तावेज, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बनाते हैं।

रोचक तथ्य

- प्रेम बिहारी की शर्त: जब नेहरू ने उनसे संविधान लिखने को कहा, तो प्रेम बिहारी ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। उनकी एकमात्र शर्त थी कि वे प्रत्येक पेज पर अपने नाम और अपने दादा, मास्टर राम प्रसाद, का नाम लिख सकें।

- संग्रहण: हस्तलिखित संविधान की मूल प्रतियां हीलियम से भरे कांच के केस में संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं।

- लिखावट का समय: प्रेम बिहारी ने दिन-रात मेहनत की, और यह काम इतना जटिल था कि उन्हें कई बार पेन बदलना पड़ा।

- सांस्कृतिक महत्व: संविधान का हस्तलिखित रूप भारतीय कला और सुलेख की परंपरा को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि यह दस्तावेज आज भी संसद भवन में देखा जा सकता है?

संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न: संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (अस्थायी), फिर डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

प्रश्न: संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?

उत्तर: मूल 395, अब 470+।

प्रश्न: प्रस्तावना क्या कहती है?

उत्तर: “हम भारत के लोग… न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने के लिए।”

प्रश्न: अंबेडकर को संविधान का पिता क्यों कहा जाता है?

उत्तर: प्रारूप समिति अध्यक्ष और मुख्य योगदानकर्ता।

प्रश्न: संविधान कितने समय में बना?

उत्तर: 2 साल, 11 महीने, 18 दिन।

प्रश्न: बी.एन. राव कौन थे?

उत्तर: संवैधानिक सलाहकार, प्रारंभिक मसौदा निर्माता।

प्रश्न: संविधान सभा की प्रमुख बहसें क्या थीं?

उत्तर: संघीय ढांचा, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता।

प्रश्न: भारत के संविधान में अन्य देशों से क्या लिया?

उत्तर: ब्रिटेन से संसद, अमेरिका से अधिकार, संघीय ढांचा, नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन व्यवस्था, मौलिक अधिकार आदि।