Ashoka Inscriptions: आज के डिजिटल युग में सूचना और प्रचार के लिए सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट जैसे असंख्य साधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। उस समय राजाज्ञाएँ और धार्मिक संदेश जनता तक पहुँचाना बेहद कठिन कार्य था। मौर्य वंश के तीसरे महान शासक सम्राट अशोक ने अपने धम्म के प्रचार और राजकीय आदेशों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया – पत्थरों, चट्टानों और स्तंभों पर स्थायी रूप से अभिलेख खुदवाना। आज हम इन्हीं अभिलेखों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे प्रमुख सम्राट थे।

- जन्म: लगभग 304 ई.पू. (पाटलिपुत्र)

- शासन काल: 268 ई.पू. से 232 ई.पू. तक

- पिता: बिंदुसार

- दादा: चंद्रगुप्त मौर्य (मौर्य साम्राज्य के संस्थापक)

कलिंग युद्ध का प्रभाव (261 ई.पू.)

कलिंग युद्ध का वर्णन

कलिंग युद्ध मौर्य साम्राट अशोक के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध 261 ई.पू. में लड़ा गया। कलिंग (वर्तमान ओडिशा का क्षेत्र) उस समय एक शक्तिशाली और स्वतंत्र गणराज्य था, जो भूमि और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत के व्यापार को नियंत्रित करता था। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए कलिंग को जीतना आवश्यक था।

यह भी पढ़िए: मगध का प्राचीन इतिहास: राजनीतिक व्यवस्था, प्रमुख राजवंश और शासक | Ancient History of Magadha

युद्ध की शुरुआत

अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की सेना ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन मौर्य सेना की विशालता और संगठन के आगे टिक नहीं सकी। युद्ध अत्यंत भयंकर था।

युद्ध के परिणाम (अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख के अनुसार)

- 1,00,000 लोग मारे गए।

- 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए।

- लाखों लोग घायल हुए, विधवा हुए, अनाथ हुए।

- युद्ध के बाद भुखमरी और महामारी से और अधिक मौतें हुईं।

अशोक का पश्चाताप

अशोक स्वयं युद्धक्षेत्र में गए और तबाही देखी। उन्होंने लिखा:

“कलिंग की विजय के बाद देवानांप्रिय को गहरा दुख, पश्चाताप और शोक हुआ।” – 13वाँ प्रमुख शिलालेख

यह दृश्य देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने हिंसा और युद्ध का पूर्ण त्याग कर दिया।

परिणाम

- विदेशों में शांति दूत और बौद्ध मिशनरी भेजे।

- कलिंग मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया।

- अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया।

- भेरीघोष (युद्ध का नगाड़ा) की जगह धम्मघोष (शांति का संदेश) ले लिया।

- अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई – बल से नहीं, नैतिकता से विजय।

- युद्ध की भयानक तबाही से लाखों लोग प्रभावित हुए। अशोक ने स्वयं यह विनाश देखा, जिससे उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ।

- कलिंग का विलय सफल रहा, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा तथा युद्ध का त्याग कर दिया।

- उन्होंने बल और हिंसा के स्थान पर धम्म द्वारा शासन की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में, भेरी घोष की जगह धम्म घोष ने ले ली। इसका वर्णन तेरहवें प्रमुख शिलालेख में है।

- अशोक ने देशवासियों, जनजातीय लोगों और सीमावर्ती राज्यों से वैचारिक अपील की। पड़ोसी राज्यों से कहा गया कि वे राजा को पिता मानें, उसकी आज्ञा मानें और भरोसा करें।

- अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे धम्म की विचारधारा को प्रजा में प्रचारित करें।

- अशोक ने विदेशी भूमि को सैन्य विजय के लिए वैध नहीं माना। उन्होंने वैचारिक विजय पर जोर दिया।

- पश्चिम एशिया और ग्रीस में शांति राजदूत तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध मिशनरी भेजे।

- एक प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक ने प्रचार से राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया।

- यह गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को पूर्ण शांतिवादी बना दिया। उन्होंने सभी स्थितियों में शांति नीति नहीं अपनाई।

- कलिंग क्षेत्रों को साम्राज्य में रखा और चंद्रगुप्त की विशाल सेना भंग नहीं की।

- राजुकों को नियुक्त किया, जिन्हें पुरस्कार और दंड देने का अधिकार था।

- कंधार शिलालेख में शिकारियों और मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख है। उन्होंने पशु हत्या छोड़ी और कृषि जीवन अपनाया।

अशोक का धम्म

अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना था। यह बौद्ध धर्म का पर्याय नहीं, बल्कि मानव गरिमा पर आधारित था।

महिलाओं सहित विभिन्न समूहों में धम्म प्रचार के लिए धम्म-महामात्र नियुक्त किए।

धम्म संकीर्ण नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला था।

धम्म का सार शिलालेखों में है:

- पशु बलि और निरर्थक उत्सवों पर रोक।

- सामाजिक कल्याण के लिए प्रशासनिक संगठन।

- पशुओं प्रति अहिंसा, रिश्तेदारों प्रति शिष्टाचार, ब्राह्मणों-श्रमणों को स्वतंत्रता।

- स्वामी द्वारा नौकरों, अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार।

- माता-पिता की आज्ञा पालन, ब्राह्मणों-भिक्षुओं का सम्मान।

- सभी संप्रदायों में सहिष्णुता।

- भेरी घोष की जगह धम्म घोष, यानी धम्म विजय।

- अनुष्ठानों का अस्वीकार, विशेषकर महिलाओं के अनुष्ठानों का।

अशोक ने “जीयो और जीने दो” का संदेश दिया। शिक्षाएँ परिवार और सामाजिक वर्गों को मजबूत करने की थीं।

उन्होंने कहा कि अच्छा व्यवहार से स्वर्ग मिलेगा, न कि निर्वाण।

इससे स्पष्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, लेकिन सम्राट के रूप में धार्मिक निष्पक्षता बनाए रखी और सभी परंपराओं के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया।

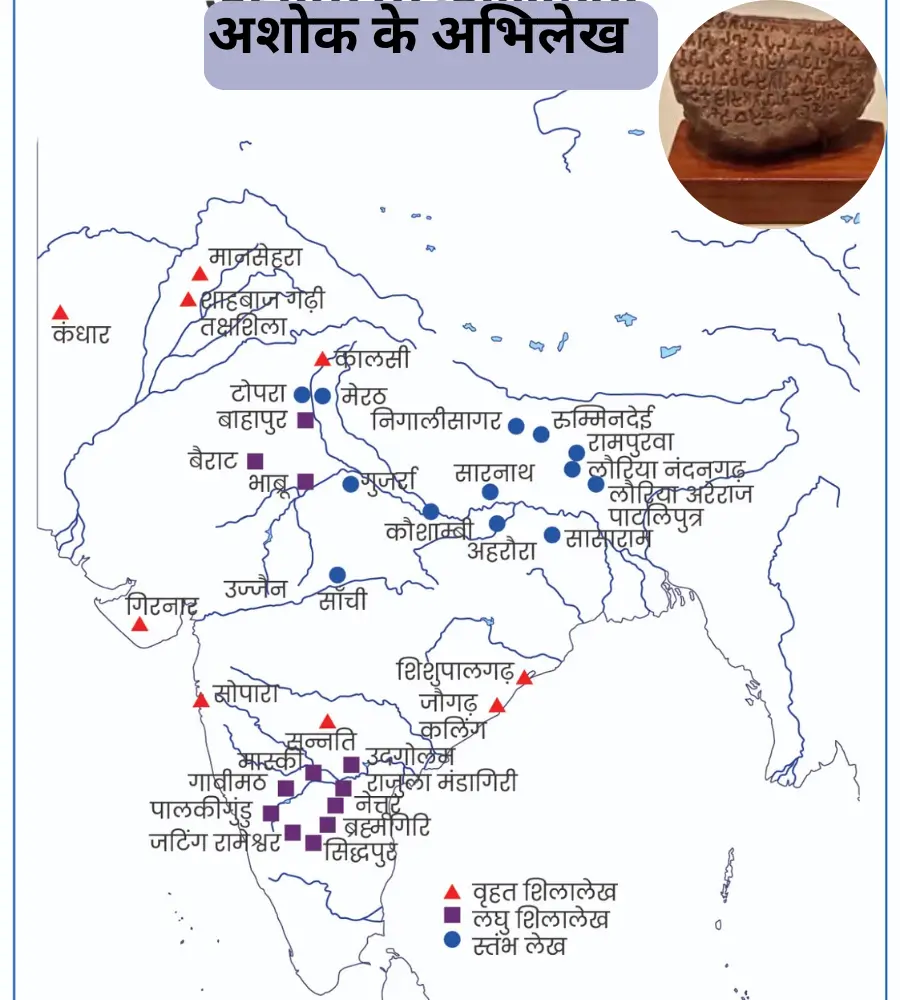

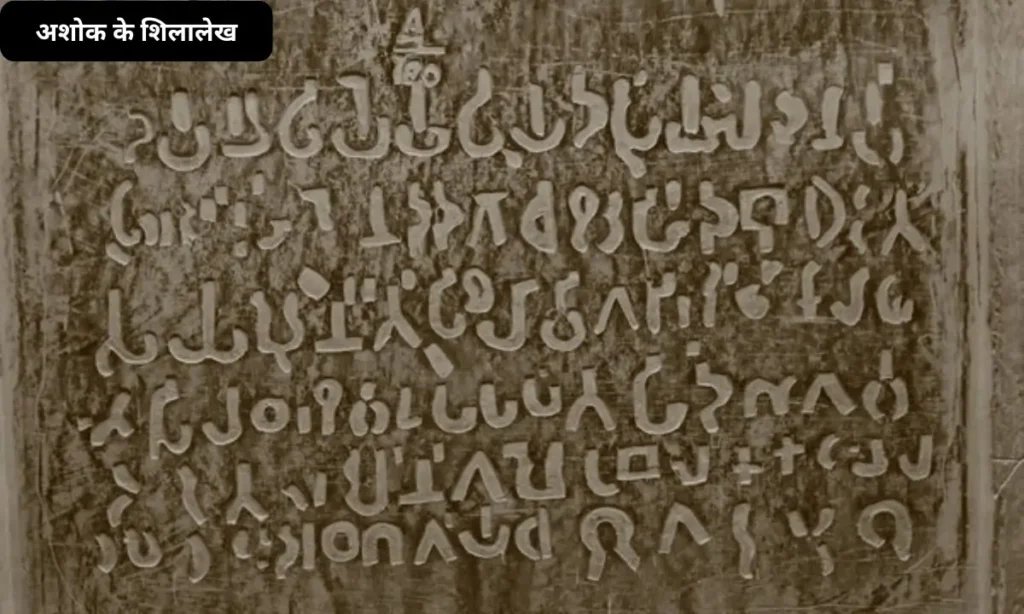

अशोक के अभिलेख – सम्राट अशोक का सबसे विश्वसनीय स्रोत

मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी हमें मिलती है, वह लगभग पूरी तरह उनके अपने अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। इतिहासकारों का मानना है कि अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा अशोक को ईरान के अचमेनिद शासक दारियस (डेरियस) प्रथम से मिली थी। आज तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं।

ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमेइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार भूमध्य सागर से लेकर मिस्र तक किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में भारत के यूनान और मिस्र जैसे देशों से गहरे राजनैतिक संबंध थे।

इन अभिलेखों में बौद्ध धर्म की गूढ़ दार्शनिक बातों से अधिक आम इंसान के लिए नैतिक जीवन जीने की सरल सीखें मिलती हैं।

- पूर्वी और दक्षिणी भागों के अभिलेख मागधी प्राकृत में ब्राह्मी लिपि में हैं।

- उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ।

- एक अभिलेख केवल यूनानी भाषा में है, जबकि कंधार का अभिलेख यूनानी और आरमेइक दोनों भाषाओं में द्विभाषी है।

- सभी अभिलेखों में सम्राट स्वयं को “देवानांप्रिय” (प्राकृत में देवनंपिय) और “प्रियदर्शी” (प्राकृत में पियदस्सी) कहकर संबोधित करते हैं।

अशोक के अभिलेखों से मिलता है सम्राट का पूरा इतिहास

सम्राट अशोक का पूरा इतिहास हमें मुख्य रूप से इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है। अब तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। ये अभिलेख एक ओर तो मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायक हैं, वहीं दूसरी ओर इनसे हमें अशोक की धार्मिक नीति, प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है।

इन अभिलेखों का महत्व इतना अधिक है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने केवल इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास लिख डाला। यह कहा जाता है कि यदि ये अभिलेख न मिलते तो अशोक जैसे महान सम्राट के बारे में हमारा ज्ञान पूरी तरह अधूरा रह जाता।

अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा?

- अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीन, सबसे सुरक्षित और तिथियुक्त लिखित दस्तावेज हैं।

- सन् 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और इन अभिलेखों का रहस्य खोला।

- हालाँकि शुरू में एक भ्रम भी हुआ – प्रिंसेप ने “देवानांपिय” को श्रीलंका के राजा तिस्स समझ लिया था। बाद में दीपवंश और महावंश जैसे सिंहली ग्रंथों से पता चला कि यह उपाधि अशोक की ही थी।

- अंततः 1915 में मास्की अभिलेख से स्पष्ट रूप से “अशोक” नाम पढ़ा गया और सारी शंकाएँ दूर हो गईं।

शहबाजगढ़ी और मानसेहरा (पाकिस्तान) के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जबकि तक्षशिला और लघमान (अफगानिस्तान) के अभिलेख आरमेइक और ग्रीक में हैं। शेष सभी शिलालेख, स्तंभलेख और लघु अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं।

अभिलेखों में वर्णित मुख्य विषय

कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म की स्वीकारोक्ति

अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में बताते हैं कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष (261 ई.पू.) में कलिंग विजय के बाद उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ:

“डेढ़ लाख लोग बंदी बनाए गए, एक लाख मारे गए और उससे कहीं अधिक अन्य कारणों से मरे। अब देवानांप्रिय को गहरा दुख और पश्चाताप है।” (शिलालेख 13)

इस पश्चाताप के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धम्म नीति अपनाई।

लुम्बिनी यात्रा और कर में छूट

“राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में देवानांप्रिय प्रियदर्शी स्वयं यहाँ आए और पूजा की क्योंकि यहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। एक पत्थर का घोड़ा और स्तंभ स्थापित कराया। लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त किया और केवल आठवाँ भाग कर निर्धारित किया।” (रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख)

विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार

13वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि उन्होंने धम्म दूत 600 योजन (लगभग 4000 मील) दूर तक भेजे:

- अंतियोकस (सीरिया का अंतियोकस द्वितीय, 261-246 ई.पू.)

- तुरमाय (मिस्र का टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, 285-247 ई.पू.)

- अंतिकिनी (मैसिडोनिया का अंतिगोनस गोनातास)

- मागस (साइरीन का मागस)

- अलिकसुदरो (इपायरस का अलेक्जेंडर द्वितीय)

दक्षिण में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी (श्रीलंका) तक भी धम्म पहुँचा।

अभिलेखों का वर्गीकरण

1. प्रमुख शिलालेख (14 Major Rock Edicts)

8 स्थानों पर मिले:

- शहबाजगढ़ी (पाकिस्तान)

- मानसेहरा (पाकिस्तान)

- कालसी (उत्तराखंड)

- गिरनार (गुजरात)

- धौली (ओडिशा)

- जौगढ़ (ओडिशा)

- एर्रागुड़ी (आंध्र प्रदेश)

- सोपारा (महाराष्ट्र)

धौली और जौगढ़ में 11, 12, 13 के स्थान पर दो पृथक कलिंग शिलालेख हैं।

2. लघु शिलालेख

रूपनाथ, गुर्जर्रा, सहस्राम, भब्रू (बैराट), मास्की, ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, जटिंग-रामेश्वर, एर्रागुड़ी, गोविमठ, पालकीगुंडू, राजुल-मंडगिरि, अहरौरा, सन्नाती आदि स्थानों से मिले। मास्की, गुर्जर्रा, नेत्तूर और उडेगोलम में “अशोक” नाम स्पष्ट मिलता है।

3. स्तंभलेख (7 प्रमुख + लघु स्तंभलेख)

- दिल्ली-टोपरा (7 अभिलेख)

- दिल्ली-मेरठ

- इलाहाबाद (रानी कारुवाकी का अभिलेख भी)

- रामपुरवा

- लौरिया-अरराज

- लौरिया-नंदनगढ़ (सिंह शीर्ष)

लघु स्तंभलेख: सारनाथ, सांची, कौशांबी, रुम्मिनदेई, निगलीवा

4. गुहालेख

बाराबर और नागार्जुनी गुफाएँ (आजीवकों को दान)

अशोक के वृहत शिलालेख

| वृहत शिलालेख | विवरण |

|---|---|

| I | पशु वध और उत्सव के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख मिलता है; अशोक ने भी स्वयं शिकार करने की प्रथा बंद कर दी थी। |

| II | मनुष्यों/पशुओं के लिए चिकित्सा देखभाल का विवरण मिलता है; चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र तथा यूनानी शासक एंटीयोकस द्वितीय का भी उल्लेख मिलता है। |

| III | इसे राज्याभिषेक के 12 साल बाद उत्कीर्ण करवाया गया था; ब्राह्मणों के प्रति उदारता को बढ़ावा देने की बात कही गई है; युको (अधीनस्थ अधिकारियों), प्रादेशिकों (जिला प्रमुखों) और राजुकों (ग्रामीण अधिकारियों) को धम्म का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। |

| IV | ऐरिष्टोष (युद्ध विजय) की बजाय धम्मघोष (धर्म विजय) को अपनाने का उल्लेख मिलता है; नैतिकता एवं नैतिक शासन पर जोर दिया गया है; समाज में शांति और धार्मिक आचरण को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। |

| V | इसमें अशोक घोषणा करता है कि “प्रत्येक मानव मेरी संतान है”; धम्म महामात्रों की नियुक्ति का विवरण मिलता है; दासता का उल्लेख किया गया है। |

| VI | कल्याण और प्रशासन पर बल दिया गया है; अशोक के प्रजा के साथ संचार का विवरण मिलता है। |

| VII | धर्मों/संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और सम्मान को प्रोत्साहित किया गया है। |

| VIII | अशोक की बोधगया की पहली धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। |

| IX | फिजूलखर्ची वाले समारोहों की निंदा की गई है; धम्म से जुड़े सरल अनुष्ठानों पर जोर दिया गया है। |

| X | प्रसिद्धि और खुद के गुणगान की आलोचना की गई है; नैतिकवाद पर धम्म को प्राथमिकता दी गई है। |

| XI | धम्म को प्राथमिक नीति घोषित किया गया है; बड़ों के प्रति सम्मान की बात की गई है; सेवकों/दासों के प्रति दया व नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। |

| XII | धर्मों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया है; महिलाओं के कल्याण के लिए महामात्रों को आदेश दिया गया है; कंधार याक शिलालेख में अंकित है। |

| XIII | सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत शिलालेख; कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप व्यक्त किया गया है; यूनानी शासकों (एंटीयोकस द्वितीय, टॉलेमी द्वितीय, मैगस, एंटीगोन और एपिरस का अलेक्जेंडर) तथा दक्षिण भारतीय राजवंशों (पाण्ड्य, चेर और चोल) के साथ अशोक की धम्म कूटनीति का उल्लेख किया गया है। |

| XIV | साम्राज्य भर में शिलालेखों के प्रसार का उल्लेख मिलता है। |

भाषा और लिपि

- खरोष्ठी – दाएँ से बाएँ (केवल शहबाजगढ़ी और मानसेहरा)

- ब्राह्मी – बाएँ से दाएँ (शेष सभी)

- यूनानी और आरमेइक – अफगानिस्तान क्षेत्र

निर्माण सामग्री

अशोक के स्तंभ अभिलेख चुनार से लाए गए बादामी रंग के कठोर बलुआ पत्थर तथा मथुरा से लाए गए धब्बेदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर से बने हैं।

अन्य विशेषताएं

- अशोक ने अभिलेख (धम्म लिपि) मुख्यतः अपनी धम्म नीति के प्रचार के लिए उत्कीर्ण कराए। इनसे साम्राज्य की सीमाएँ भी ज्ञात होती हैं।

- ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि कहा जाता है।

- चार स्थानों—मास्की व ब्रह्मगिरी (कर्नाटक), गुज्जरा (मध्य प्रदेश), नेट्टूर (आंध्र प्रदेश)—के अभिलेखों में अशोक का नाम “देवानांपिय” (देवताओं का प्रिय) मिलता है।

- कर्नाटक के कंगनहल्ली स्तूप पर उत्कीर्ण अभिलेख में अशोक को “रान्यो अशोक” (राजा अशोक) कहा गया है।

अशोक के अभिलेखों का महत्व

अशोक के शिलालेख विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। ये हमें धम्म, प्रशासन, जनकल्याण, अंतरराष्ट्रीय संबंध और प्राचीन भारतीय लिपियों की जानकारी देते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं और आज भी शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश देते हैं।

निष्कर्ष

अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जीवंत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में इनका अद्वितीय योगदान है। सबसे बड़ी बात – इनमें आम जनता की भाषा (प्राकृत) का प्रयोग किया गया ताकि हर व्यक्ति इन्हें समझ सके।

अशोक के अभिलेख – सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)

सम्राट अशोक एक प्रसिद्ध भारतीय शासक थे जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था।

सम्राट अशोक के शिलालेख वे संदेश एवं राजाज्ञाएँ हैं जो उन्होंने चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाए थे, ताकि उनकी नीतियाँ और धम्म का प्रचार पूरे साम्राज्य में हो सके।

सम्राट अशोक ने लगभग 30 से 40 विभिन्न स्थानों पर शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख बनवाए थे। आज तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं।

इनमें धम्म (नैतिकता), धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, पशु-बलि पर रोक, सामाजिक कल्याण, माता-पिता का सम्मान और सभी संप्रदायों के प्रति उदारता जैसे नैतिक मूल्य शामिल हैं।

ये मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में हैं। अफगानिस्तान क्षेत्र में यूनानी व आरमेइक भाषा-लिपि में भी अभिलेख मिले हैं।

ये भारत के सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज हैं, मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ बताते हैं, धम्म नीति और बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमाण हैं तथा आज भी अहिंसा और शांति का संदेश देते हैं।

आज ये भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे – सारनाथ, लुम्बिनी, कालसी, गिरनार, धौली, शहबाजगढ़ी आदि।

1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर इन अभिलेखों का रहस्य खोला था।

19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों (जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम आदि) ने इनकी खोज की और पढ़ा।

शांति, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता के आदर्शों का प्रचार। भारत का राष्ट्रीय चिह्न (सारनाथ सिंह स्तंभ) और अशोक चक्र भी इन्हीं अभिलेखों से लिया गया है।